Ser víctima de una ilusión es considerarla verdadera, ser, por tanto, incapaz de señalarla como tal.

Ser víctima de una ilusión es considerarla verdadera, ser, por tanto, incapaz de señalarla como tal.

René GIRARD

Veo a Satán caer como el relámpago

Hay cosas que se comprenden mejor gracias al vino. No porque la sangre fermentada de la vid desanude la verdad —lo único que desata es la lengua— o aquilate los engaños preciosos que la fraguan, sino porque su fuego contribuye al artificio de mantener las cosas calientes, que hasta pueden llegar a purificarse con un súbito y pegadizo esplendor báquico. Antibiótico en las duras y elixir en las maduras, lubricante social y paragolpes afectivo, sin el genio efusivo de la uva las realidades aguadas se suben a la cabeza y rebosan. ¿Cabe suponer algo distinto de quien no logró impedir a la clariosa abrazarlo cuello arriba? Una vez se hinchan, todos los ahogados salen a flote. Pueden entonces centrifugarse los cuerpos para desalojar el encharcamiento con la esperanza de volver a esponjarlos de alma, pero no ha de esperarse que el resucitado aplauda la moción: ni vivo ni muerto, desde esa efeméride será sólo un conjurado existencial, un ser detenido entre dos mundos que lo reclaman ¿cómo a mí? Frío, frío...

Todo lo que bebo me coagula el corazón, que llevo como una morcilla estrujada en el pecho con la que hubiera cocinado un manjar de mala madre si tuviera talento de mecenas para apadrinar suplicios y criar jejenes. No tan bueno para el mal como malo para el bien, me sorprendo a diario en un

indeciso aplazamiento. Soy prisionero de mí mismo y no espero que alguien me libere. Antes de preterir la cerradura, tuve a gallardía tragarme la llave del calabozo. No es que sea incapaz de relacionarme estableciendo un equilibrio nutricio con la sociedad, es que la perspectiva de recompensarme según sus reglas no me excita el interés. Pese a ser un perjuicio aceptado, no por ello me alivia la paralizante amargura en la que cualquier animal sensible se sumerge al verse privado de la disposición natural para realizar intercambios satisfactorios con sus disímiles. Examino la apariencia fragmentaria de los hechos en busca de un atisbo de coherencia interna y no dejo de tener la impresión de ser objeto de un férreo y oxidable determinismo que, lo sé, resulta tan falso en sus fundamentos como las actitudes voluntaristas o la más filosófica resignación. El poder visionario y el síncope del deseo instauran una

penetrante colaboración a partir de aquí: lo que aquél empieza, éste lo prosigue.

Desprovisto de entusiasmo uno está más cerca de la muerte que de la vida, y así es como sigo dando constancia de los abscesos de este estado de aféresis, asegurándome un juicio por lo que pienso, no por lo que otros puedan decir que pienso. No descubro nada, sólo y solo me descubro. ¿Es virtud o imprudencia poner en conocimiento de cualquiera lo que muy pocos se atreven a mostrar sin el habitual mascarón de la obscenidad que los hace parecer idénticos a lo que son? Cierto que no muchos están preparados para apreciar el antídoto de la confidencia; unos pocos sí, y estos son los que cuentan... o contaban, porque pienso que no pienso ni podré pensar como pensaba cuando ascendía del morir que me siento revivir en este encogimiento, luego no hallo razón ni aun motivo para actuar respecto a otros, de los que apenas me late ya su opinión, ni su odio, ni su amor. Ahora que estoy más reo que nunca de no ser para nadie, la cuestión se centra en averiguar qué soy para mí. Si realmente conservara mi vigor autógeno, seguiría creciendo hasta que no me quedaran músculos por devorar ni huesos por roer, mas anchas ganas son de necesitarse, y no las poseo. El instinto de conservación, último baluarte por derribar, ¿en beneficio de qué impulso mayor o de menor evidencia puede interpretar la táctica de abandonar la mano del para sí? Rehusado, ¿es una fuerza que se prueba a sí misma para venirse a más por el menos que no aprueba, o la alarma fingida de una debilidad reticente al trance de la prueba que la reprueba? Podría objetarme que en ausencia de peligros reales he reemprendido la lucha contra mí; o justo lo contrario, que ante la presión de amenazas cada vez más duras e impostergables, no por taimadas faltas de violencia, me he replegado como un traidor a mis entrañas sin conseguir que la conciencia me permita descansar.

Hubiese sido fácil confiarse a un principio conceptuado de orden superior para defenderlo religiosamente hasta aplanarse el encefalograma; tampoco hubiera sido desdeñable el papel de precursor de la nada por la nada promoviendo el asalto de lo catastrófico sobre lo dialéctico: el hombre abatido sueña con abatir a los demás, su reserva de crueldad aumenta con su desgracia. No es mi caso. El caso es que me he perdido el gusto y de ningún modo me agobia la urgencia de recuperarlo, tesitura extraña que quizá pueda resumir en el sentido de una pulcritud que me nació guiada por la vocación de desprenderse de todo lo accesorio y creció, pérfida, para acabar persiguiéndome como el accesorio por excelencia, pues no soy mendaz ni hago causa de suposición cuando sostengo que ni en los momentos fetén me aguanto.

Simpatizo con L'homme blessé de Gustave Courbet y, sin embargo, mis heridas no son excusa para olvidarme de soslayar la chabacanería de divinizar a las víctimas o de culpar a los dioses. Unas y otros son errores que no ensalzo.

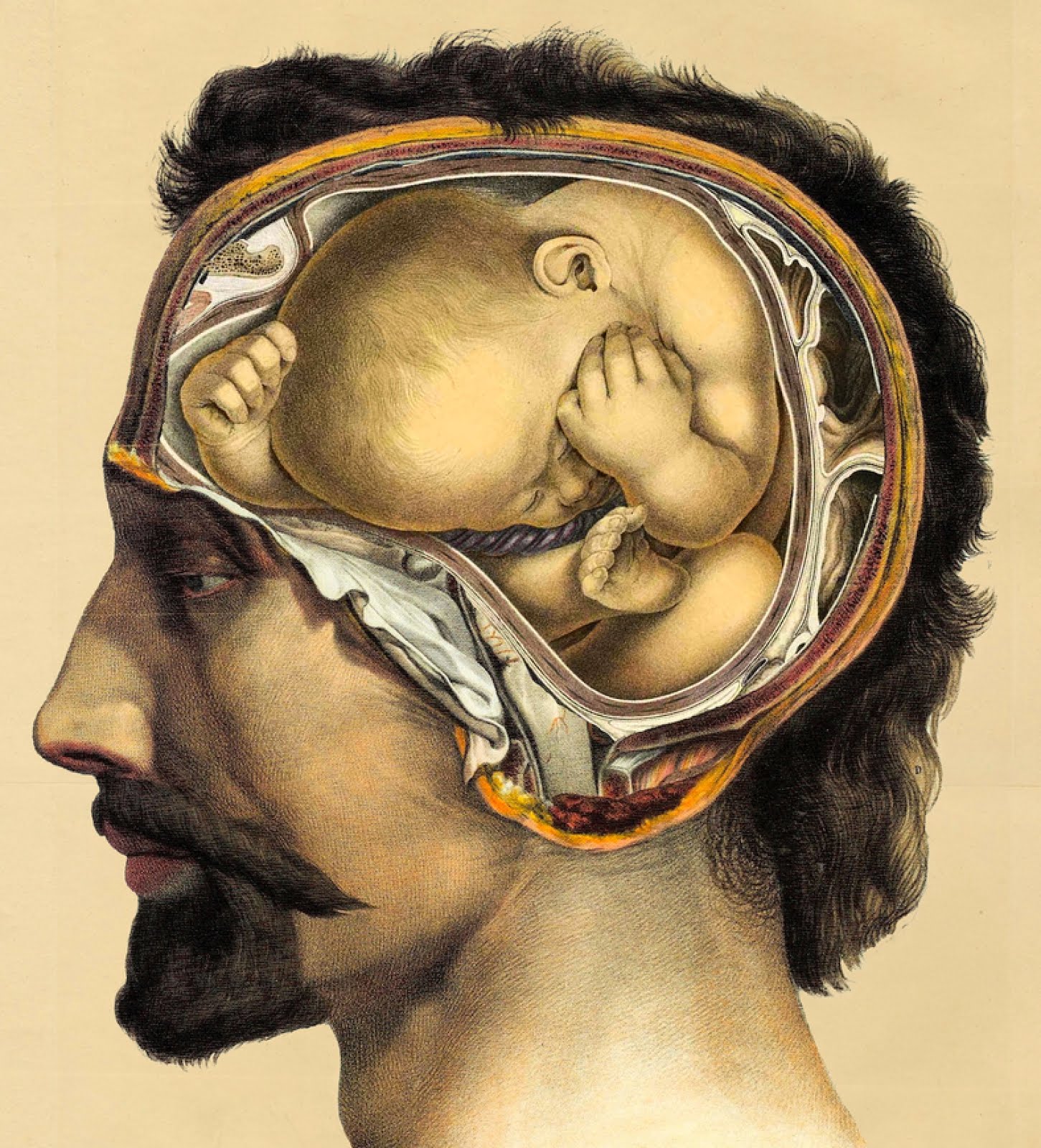

Al ser humano le ha sido permitido, fatalmente, colonizarse a sí mismo; su ser y su haber. Y de haber sido esto el verdadero argumento de su vivir sobre la tierra, la palabra no le habría sido dada.

Al ser humano le ha sido permitido, fatalmente, colonizarse a sí mismo; su ser y su haber. Y de haber sido esto el verdadero argumento de su vivir sobre la tierra, la palabra no le habría sido dada.