La historia no existe. Lo que somos va siempre con nosotros.

Abel FERRARA

The Addiction

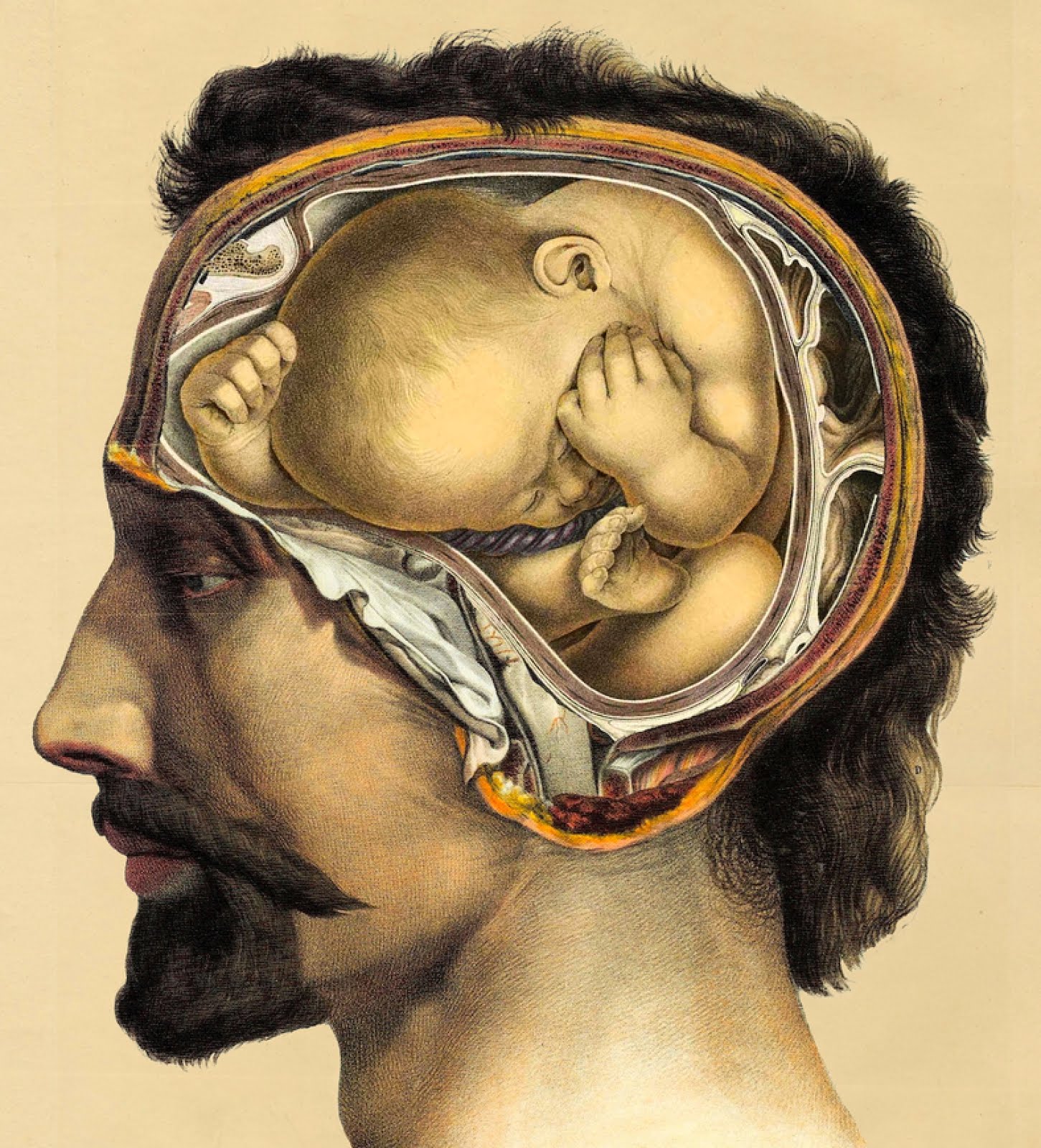

Hace cosa de dos o tres días, una compañera de trabajo poco dada a ventilar sus ensoñaciones relató emocionada en pequeño comité la pesadilla que había estremecido su descanso durante la noche anterior: un enorme toro con el rostro de Barack Obama perseguía a una multitud de personas en estampida hasta que el orden de factores se invertía y, finalmente, la bestia era sacrificada con un ensañamiento unánime que provocó el espanto de nuestra confidente. Mi reacción inmediata y no confesada fue sospechar que la soñadora, influenciada sin duda por ese magnetismo exótico de esqueleto bailarín que transmite el nuevo presidente americano, ardía en deseos de yacer con él y, ante la alta improbabilidad de tal encuentro, su inconsciente había elaborado un desenlace abrupto mediante la intervención de actores anónimos representados por el vulgo acalorado. Este suceso sería tan solo una anécdota irrelevante si su significación no se hubiera visto transfigurada posteriormente a raíz de una siestecita frustrada, puesto que horas después e inmerso todavía en la onda expansiva de una conversación telefónica que encalló en un monólogo a dos voces dominado por la amargura, me asaltó una vaga sensación de inminencia catastrófica y desorden global. Sin querer profundizar en ello y con un rescoldo de tumulto interior, me dejé aconsejar por mi sillón orejero tras reunir el apoyo de un fiel almohadón y las bondades de una manta liviana. Minutos después (aunque pudieron ser siglos según cómputos menos ortodoxos) salía agitado de una duermevela con algunas ideas que chisporroteaban traviesas en el seno de mi cavidad craneal; ideas que son, precisamente, la razón y augurio de lo que os voy a contar:

Dicen que existe un raro planeta de mares y tierras pródigas donde ganar la manduca diaria constituye una guerra sin cuartel para la mayoría y un inagotable negocio para una minoría que, además, acapara el privilegio de fijar el valor de todo y de todos en el disparatado mercado en que se traduce la referida lucha. También dicen que este sistema de esclavitudes progresivas adolece, entre otros fallos funcionales y estructurales, de tener un punto de fuga demasiado irreal: no es el valor de uso lo que establece el patrón de intercambio de bienes y servicios, ni siquiera las alucinaciones masivas del valor de imagen con que se rebozan de fascinación algunas mercancías y signos, sino el valor especulativo que refleja la ilusión del valor de otro valor en un movimiento financiero abstracto que cuanto más perpetuo y henchido se cree, más cerca está de acarrear la debacle en proporción a su inanidad productiva: al tener un valor que nace de la nada, nada queda de los valores que lo sustentan cuando el espejismo se disipa. Dicen que a este ruinoso descubrimiento, en los últimos meses, le han dado el nombre de Crisis, pero hay motivos para la duda: ¿no estará empeñado el gran capital en revalorizar sus pérdidas a través de un proceso que empezó por mentalizar a la población de que hay una crisis creciente a fin de crear las condiciones propicias para transformar en efectivas sus ganancias imaginarias? ¿A qué responde, si no, el chantaje sostenido a los gobiernos por parte de la plutocracia para recuperar liquidez a costa de los contribuyentes? ¿Están dispuestos los opulentos, como espera algún ingenuo, a acceder al reparto equitativo de la riqueza que han adquirido con usura? En tiempos pasados, cuando los conflictos de una comunidad se agravaban hasta alcanzar un grado de tensión insoportable y había un peligro extremo de desintegración, se recurría a alguna forma de catarsis social que canalizara los descontentos y temores colectivos haciéndolos converger en una sola dirección: el sacrificio ritual de una víctima propiciatoria. De ese modo, en vez de ampliar la violencia por otros medios o llevarla a lugares donde no hay necesidad de ella, la furia diferida se resolvía por sí misma en un estallido puntual a expensas de un inocente en virtud del cual llegaba el alivio indispensable para reconstruir la confianza mutua y reforzar los vínculos conciliadores. Quizá los hombres del presente no hayamos cambiado tanto en relación a los de antaño y aún sea factible ensayar con éxito este remedio arcaico frente al malestar recrudecido por la crisis económica, pero para lograrlo hace falta encontrar una víctima cuyo martirio tenga, al menos, la justificación de una eficacia lenitiva universal. En tal caso, ¿será el sueño de mi compañera una señal de la dirección que deben seguir nuestros instintos asesinos?