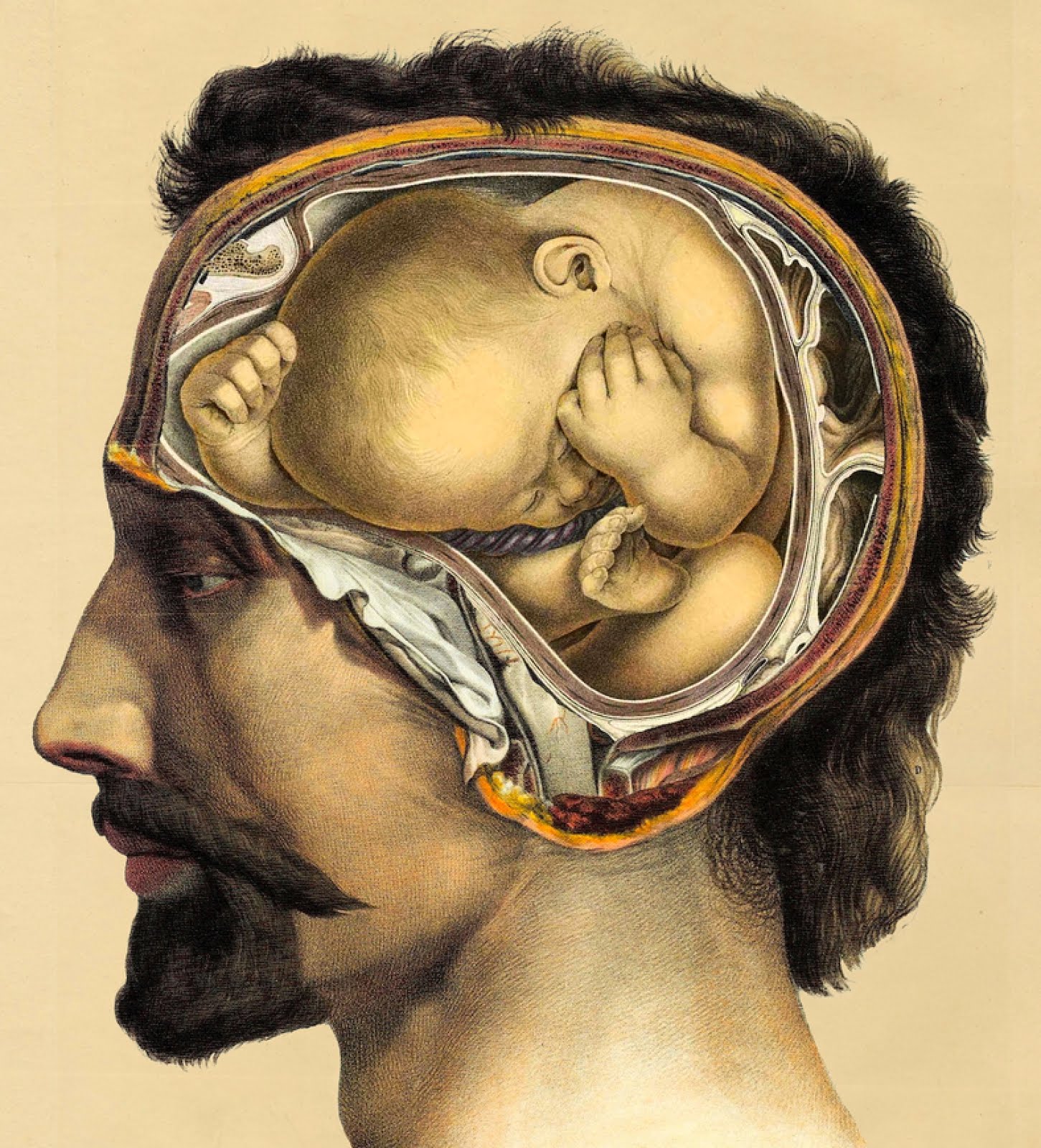

Una de las características más llamativas de los sistemas totalitarios es la porfía aplicada a reducir el factor humano, en sus más vastas y variadas expresiones, a una mentalidad centralizada con el resultado de que las partes involucradas se ven sometidas a una mutilación progresiva como fase indispensable en la obtención de un producto social homologado. Bajo la óptica totalitaria, el mundo es un cuerpo que debe sincronizarse con los rendimientos de la doctrina enarbolada y, a tal efecto, no sólo pretenderá amasarlo para darle la forma axiomática preconcebida, sino que buscará reemplazar su contenido por un denominador común estable a través del cual quede sacralizada la conformidad en franca y lisa armonía. Es lo más parecido a una inseminación forzosa del sujeto por un proyecto de engendro indiferenciado a cargo del Estado donde el acto de subordinación de la naturaleza a una idea absoluta demuestra que las granjas también sirven para criar hombres mediante la extracción de lo dado en beneficio de lo previsto. Por supuesto, existen otros sistemas autodefinidos como «democráticos y pluralistas», que por su oposición aparente a los anteriores voy a llamar

parcialitarios, en cuyo seno todo lo que es particular adquiere el acceso a la patente igualitaria de generalidad en virtud de los derechos reconocidos a cada visión (siempre que no

vea demasiado...) dentro de la postura oficial que, en teoría, consistirá en el mantenimiento de un contexto jurídico que los salvaguarde. Sin embargo, al aceptar que todos están en un régimen de equivalencia y cada uno constituye una regla por derecho, sobre la comunidad recae de hecho otro tipo de perversión no menos flagrante: lo bajo debe ser elevado, lo alto rebajado, lo raro normalizado, lo deficiente protegido, lo sobresaliente cercado, lo áspero suavizado, lo brillante atenuado y lo fuerte debilitado porque todo, contra el menor impulso de certeza y autenticidad, ha de estar al mismo nivel. Obviando el pesaroso juicio que me inspira una economía calculada para que una minoría, a la que no se le exige ningún atributo especial, atesore los principales recursos a costa de condenar a la muchedumbre a unas condiciones de vida en muchos casos bestiales (recordemos el

principio del 80-20 enunciado por Pareto), los modelos parcialitarios de compensación se exceden en su vocación de eliminar las desigualdades naturales y dejan, por el contrario, intacto el saqueo camuflado tras el orden como si uno mismo fuera responsable de evitarlo o padecerlo. En una sociedad bien administrada, la distribución de la riqueza no constituiría un impedimento para fomentar las diferencias basadas en las capacidades individuales y, por un motivo análogo, los privilegios artificiales que dependen de factores ajenos a las propias aptitudes, como por ejemplo el nacimiento en un familia adinerada o en una región depauperada, tendrían que ser neutralizados con vehemencia a fin de que las limitaciones para el desarrollo personal se deban más a circunstancias privativas que a causas relacionadas con el reparto de la propiedad; pero puesto que la naturaleza no nos ha querido idénticos, resulta absurdo combatirla desde la política con medidas que en vano la violentan, entre ellas la ceguera humanitaria y charlatana que halaga a la plebe, enemiga de cualquier brote de significación por encima de la coacción numérica y del integrismo mercantil que encarrila las últimas señales de vida inteligente hacia una bacanal de escaparate: la santificación del éxito, instaurada por la religiosidad laica del progreso, como elemento perfecto de cohesión para la tribu global. Se me objetará que la masificación que repruebo y sus desviaciones nada tienen que ver con las bondades democráticas, que no existe una relación causal entre el ascenso de los mediocres y el pensamiento liberal que incubó esa pasión tan vulgar de rendirlo todo a los pies de cualquiera. Y si no tengo reparos en admitir que una democracia efectiva solo se manifiesta en un ámbito de confianza donde los participantes se sienten semejantes y como tales quieren coordinar las decisiones que les incumben, ¿por qué no extrapolar este principio a colectivos de mayor envergadura? Sencillamente, porque de lo que es correcto a determinada escala no siempre pueden deducirse patrones funcionales en otras proporciones, y donde difícilmente alguien tiene interés en evaluarse como igual al vecino la democracia formal no sólo pierde su valor de uso, sino que degenera en un abuso que tiende a volver estructural lo que en origen era un compromiso coyuntural. Creo que la palabra clave es

selección. ¿Acaso debe valer lo mismo el voto de un ciudadano que contribuye con su esfuerzo salarial a los servicios públicos frente al de otro que evade impuestos poniendo su fortuna en un paraíso fiscal? ¿Y el de un trabajador eficiente y emprendedor en comparación con el veneno que segrega el embaucador profesional que dice haber jurado la renuncia de los placeres terrenales por la salvación de su alma cuando, en realidad, su vocación parasitaria supone una carga onerosa para los demás? ¿En qué medida es justo que se equiparen los votos emitidos por un genio y un estúpido, o por un nativo culto y un extranjero inadaptado que apenas conoce el idioma? ¿Qué hay de la increíble distancia que separa la suficiencia de criterios de alguien que ha hollado tierra extraña para contrastar su experiencia con la de gentes acunadas bajo otros cielos?, ¿cómo hacer parangón con la rigidez de quien ignora hasta el sabor del picante o el gusto de concederse la improvisación de un otoño índico? ¿Por qué la altura de conciencia que representa la abstención activa ante una situación que solo ofrece una oportunidad de elección entre opciones viciadas se contempla con recelo, en vez de como una fuerza libre que atestigua en su discrepancia una actitud eminente? La igualdad puede ser un medio útil y deseable hasta cierto punto, pero como fin es temible. Por ello, desvinculándome de los sistemas totalitarios y parcialitarios sobre los cuales he disertado a mi azaroso arbitrio, concluyo por fin recomendando una revisión

asimétrica del sufragio universal, porque si aceptamos que el dictamen de todos los actores implicados en un grupo cuenta sin necesidad de que estos sean iguales en obras, saber y potencia (ni falta hace), lo idóneo es que cada voto tenga un valor distinto en función de la calidad que posee quien lo da.